みなさん、こんにちは!

この暑い季節いかがお過ごしでしょうか。

先日、九州南部では梅雨明けが発表されました。去年よりも8日、平年より2日遅い梅雨明けのようです。こちら岐阜でも梅雨明けまであとわずか。

いよいよ本格的な夏が近づいてきましたね。

夏は書道業界としては、やはり春や秋と比べると展覧会の数が減りますが、東京で開催される「読売書法展」などが有名です。もちろん当社からもたくさんの書家の先生方に出展して頂いております。真心こめて表装、搬入させて頂きます。

さて、現在夏休み間近、学生さんの夏休みの宿題用として紙や筆の人気が高まります。

今回は学童用筆と一般用筆の違いをご説明したいと思います。

学童用筆とは、一般的に小学生~中学生が使用する筆で、毛の腰が強く、全部おろしてもいいように少し短鋒気味に作られている筆が多いです。価格は定価2000円くらいまでのものです。当社では、文雅、良寛、短羊毛、等がオススメです。学生さん、特に小学校の低学年くらいの方は力強くダイナミックに漢字を書くことから教わることが多いと思いますが、そのような使い方でも使いやすいように作られています。

一般用筆とは、高校生以上の方を対象に作られていて価格が定価2000円以上の筆で行書用(兼毫筆)、楷書用(剛毛筆)、草書用(羊毛筆、兼毫筆)と分かれています。長さや柔かさも豊富で色々な用途にあわせて選ばれます。特に良く選ばれるのが兼毫筆の藍亭各サイズ、孔子各サイズ、等です。流麗な字を書かれる方などには、羊毛もオススメです。書道用品店に行くと筆の先を糊で固めていないとても柔かい筆を見かけることが有るかとおもいますが、そのような筆はおおむね羊毛であることが多いと思います。「羊」と表現されますが、実際は中国の「山羊」の毛を使って作られます。詳しくは当ブログの2014年2月14日「羊毛について」をご覧ください。

また、ダルマ筆と普通軸筆という見た目も違いが有ります。学童用筆は多くが「ダルマ筆」と言われる形状をしています。ダルマとは軸と筆の毛の間にダルマを付けて持ち手軸を細く作ってあります。これにより、手の小さな子どもでも使いやすい筆が出来上がります。たいして、普通軸筆とは、持ち手から毛先までがスッと一つの軸となったものを指します。もちろん、一般用筆にもダルマはありますし、学童用でも普通軸はありますが、今回の趣旨とは離れてしまいますので、筆の形状の違いについてはまたの機会に・・・。

当店では実際に試筆していただくこともできますのでいろいろな筆を手にとり、違いを実感してみてください。

スタッフ一同、皆さまのご来店を心待ちにしております。

これから、どんどん暑くなる時期ですので熱中症対策は万全に、この季節を乗り切りましょう!!

筆者名:広瀬

梅雨の季節、皆さん如何お過ごしですか?

こういう時期こそ展覧会めぐりもいいかと思います。展覧会場は空調も効いていて気持ちいいですし(笑)。

今回は展覧会場での額の掛け方について御紹介します。大きな額いったいどうやって吊るしているの? と感じられた方いらっしゃいませんか?

書道用品店は展覧会場の作品の飾り付けの仕事の一つです。その疑問にお答えします。

展覧会場には通常、天井の隅にカーテンレールの様なものが造りつけられてます。それには長いワイヤーのついたフックが掛けられていて、左右に自由に移動できます。ワイヤー上部の天面との境目につける金具を「へそ」などと表現したりします。

まずは額を飾る壁面に作品を並べていきます。このとき、作風や色合い等を考慮し、お互いの額の間隔を調整しながら飾り付ける位置を決定します。

並べ終えたらいよいよ飾り付けです。垂れ下がっているワイヤーの途中に、高さの調節できる金具がついていて(「自在」といいますが、我々は「ロケット」などと表現したりもします)、好きな高さで固定できます。その金具の先は掛けられるようなフック型をしています。

大きな展覧会場では長い縦の額を二段に掛けたりもしますので結構力作業なんです。

大きな額は吊るさずに背の低い机の上に置き、壁面との間にワイヤーや金具を使い固定します。しかし、大体の大きさならば通常は吊るして飾り付けします。畳二枚分位までの大きさならば通常は吊るしますが、畳三枚分位の大きさの額となると上記のような展示方法をとることが多いです。

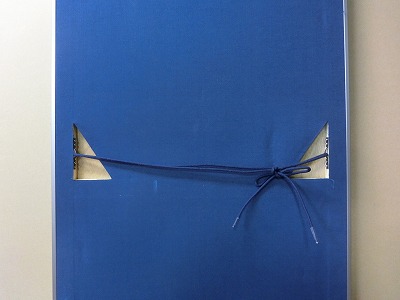

さて額の裏面ですが、通常額の裏には掛けるための紐が左右に渡してあります。

その金具(ロケット)を紐にひっかけて吊るします。

縦長の額はワイヤー1本、横長の額は両端にワイヤー1本ずつ使い吊ります。

作品は鑑賞しやすい高さにまっすぐに吊るようにします。展覧会場によっては高さが統一されている個所もありますので、その際は吊るした後に高さを調節します。

いろいろな会場、さまざまな方法がありますが、概ねこのような飾り付けをしていきます。どの展覧会場でもよく使われるのがこちら

形の通り「Sカン」と表現していますが、これはかなり役に立ちます。ワイヤーではなくチェーンで飾り付けをする会場での「ロケット」や、「へそ」が足りないときの代用など、かなり融通の効くアイテムです。

展覧会の飾り付けは額を傷つけないよう細心の注意をはらいます。体力もいりますがきれいに飾り終えたあとは、何とも言えない満足感で一杯になります。

お客様に喜んでいただける仕事をしていきたいです。

筆者名:安江

六月といえば、全国的には「梅雨」の時期という感覚が強いのではないでしょうか

満員電車のサラリーマンにとっては地獄のような季節、農業経営者にとっては恵みの雨ですが、ここ東海地方の書道家の方々にとっては六月といえば「中日書道展」です!

さきのブログで案内させていただきましたが、六月は名古屋各地で中日書道展の展覧会が開催されております。

6月10日~6月15日 市民ギャラリー栄

6月11日~6月15日 愛知県美術館

6月17日~6月22日 名古屋市博物館 一科

6月25日~6月29日 名古屋市博物館 二科

今年も多くのお客様に選ばれて当社も搬入作業をさせていただきます

例年ではありますが、中日書道展はとにかく規模が大きいです!

おおきな会場をめいっぱい使い、作品を展示していきますが、朝から夕方までかかることもあります

どの作品も素晴らしいです

休日にぶらりと名古屋中心地区を歩いていると、そこかしこに中日書道展の案内を見かけるかと思います

東海地方にお住まいの方々、また、休日を名古屋で過ごす方々、梅雨の嫌な湿気を少しでも飛ばしてくれる書道の展覧会に、是非足を運んでくださいね!!

筆者名:小寺

硯が入荷しました。

端渓硯は硯の産地として最大かつ最上級ですが、そのなかでも新老抗、新麻子坑、さらに白線岩という硯も入荷しました。

面のきれいな美人さん揃いです!!

また、当社オリジナルの新作の料紙・加工紙も出来上がりましたので、展覧会シーズンに向けて今のうちに用意されてはいかがでしょうか

筆者名:荒川

みなさんこんにちは(*^_^*)

今日は筆の洗い方についてご紹介したいと思います。

まず、汚れても良いバケツなどを用意します!

今回は、トレーを用意しました!

用意したトレーに水を溜めます!

たっぷり墨を含んでいる使用後の筆の根元を揉むように洗っていきます。

真っ黒になった水を捨て、また水を溜めて

水の中で根元を揉むように洗っていきます(^^♪

筆の根元にはいりこんでいる墨をしっかりと出してあげましょう♪

※根元に墨が残ったりしていると、筆の割れる原因になったりします(^0_0^)

これを3.4回繰り返すと、だんだん墨の汚れが落ちてきて、

綺麗に洗うことができます♬

どのくらい汚れが落ちているのかも、自分の目で確かめることができますね(#^.^#)

水を出しっ放しのままにして筆を洗うよりも、

とても経済的に筆を洗うことができますね(*^_^*)

私も学生の頃は水道を出しっ放しにして

根元からでてくる墨を、ひたすら洗っていましたが、

この方法を教えていただいてからは、水も無駄なく使えて

前よりも汚れをうまく落とせるようになりました☆

とてもオススメです(^^♪

みなさんも是非試してみて下さい(*^_^*)♪

筆者名: 古川